ランサーエボリューション復活――この言葉に胸が高鳴るあなたは、きっとクルマが大好きな一人でしょう。

「ランエボ」という愛称で親しまれたこのクルマは、単なる速いセダンではありません。日本の、いや世界の自動車史にその名を刻んだ、伝説のモンスターマシンです。

しかし、その伝説は2015年の「ランサーエボリューション ファイナルエディション」をもって、一度幕を下ろしました。

「どうしてあんなに凄いクルマがなくなってしまったの?」 「もう一度、あの雄姿を見ることはできないの?」 「最近『ランエボ復活』って噂を聞くけど、本当なの?」

そんな声が、今も世界中から聞こえてきます。この記事では、そんなあなたの疑問や期待に、真正面からお答えします。

- ランエボはなぜ生産終了してしまったのか?

- 世界中から寄せられる、熱狂的な「復活」を期待する声

- 現実的な「復活」の可能性はどれくらいあるのか?

- もし復活するなら、どんな姿で現れるのか?

車好き初心者の方にも分かりやすく、そして長年のファンの方にも納得していただけるよう、徹底的に、そして情熱的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたもきっと「ランエボの復活」を心から願い、その日を待ちわびる仲間の一員になっているはず。さあ、伝説の扉を一緒に開けていきましょう!

「ランサーエボリューション復活」の真相を知りたい方は、必読です。

なぜ「ランサーエボリューション」は伝説となったのか?その価値と魅力

「そもそも、なんでランエボってそんなに人気があるの?」

まずは、このクルマがなぜこれほどまでに人々を魅了するのか、その「価値」と「魅力」からお話しさせてください。一言でいえば、ランエボは「羊の皮を被った狼」を地で行く、究極のサラリーマンエクスプレスだったからです。

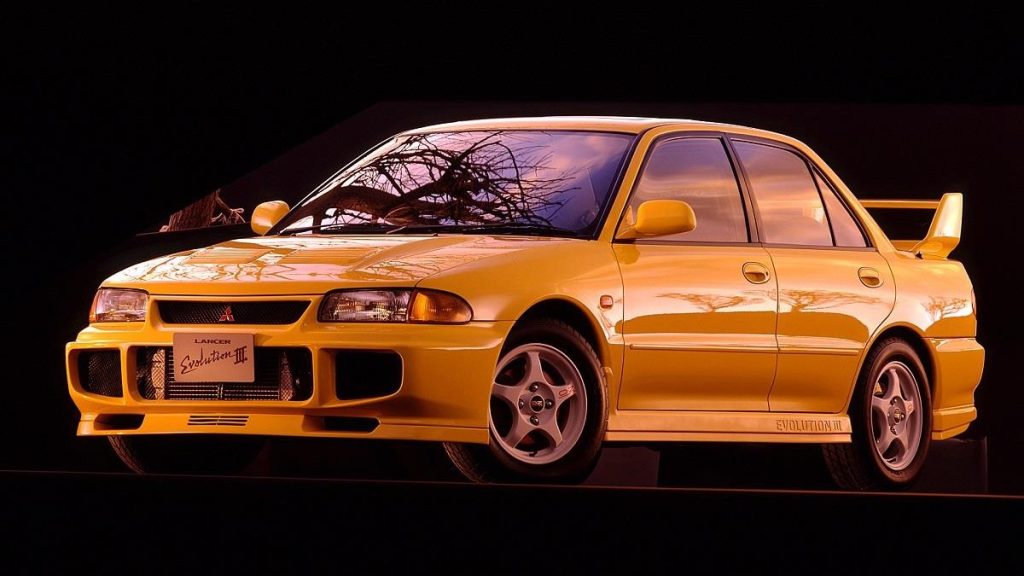

見た目はセダン、中身はWRC直系の戦闘機

ランエボのベースとなっているのは、三菱の「ランサー」というごく普通のファミリーセダンです。街中で見かけても、「ああ、普通のセダンだな」と思うくらい、おとなしい見た目をしています。

しかし、「エボリューション」の名がつくモデルは、その中身がまったくの別物。心臓部には、レースで勝つために鍛え上げられた「4G63」という伝説的な2リッターターボエンジンを搭載。そして、その有り余るパワーを確実に路面に伝え、どんなカーブでも恐ろしい速さで曲がるために、「S-AWC(スーパー・オールホイール・コントロール)」という、三菱が誇る魔法のような四輪駆動システムが与えられていました。

簡単に言うと、「見た目は普通のセダンなのに、アクセルを踏み込んだ瞬間、異次元の加速と共に、路面に吸い付くように曲がっていく」。そんな、常識を覆すパフォーマンスこそが、ランエボの最大の魅力だったのです。

世界ラリー選手権(WRC)での栄光が伝説を作った

ランエボの名を世界に轟かせたのは、なんといってもWRC(世界ラリー選手権)での大活躍です。WRCは、舗装路、砂利道、雪道など、世界中のあらゆる道を市販車ベースのクルマで駆け抜ける、最も過酷なモータースポーツの一つ。

三菱は、このWRCで勝つためにランエボを開発しました。そして、フィンランド人の伝説的ドライバー、トミ・マキネンと共に、1996年から1999年にかけて、前人未到のドライバーズチャンピオン4連覇という偉業を成し遂げます。

雪道を猛然と駆け抜けるランエボ、泥まみれになりながらコーナーをドリフトでクリアしていくランエボ。その姿は世界中のファンを熱狂させ、「MITSUBISHI」と「LANCER Evolution」の名を不動のものにしました。私たちは、ラリーで活躍するのと同じクルマ(に近いクルマ)を、自分のお金で買うことができたのです。これほど夢のある話はありませんよね。

宿命のライバル「スバル インプレッサ」との死闘

物語には、魅力的なライバルが欠かせません。ランエボにとって、その存在は間違いなくスバルの「インプレッサ WRX STI」でした。

同じ2リッターターボエンジン、同じ四輪駆動システムを持つセダン。WRCの舞台でも、国内の販売市場でも、この2台は常に火花を散らすライバルでした。

「今月の自動車雑誌、特集はランエボvsインプレッサだ!」 「いや、俺はインプレッサの水平対向サウンドが好きだな」 「バカ言え、ランエボの直線加速とコーナーリングは宇宙一だ!」

90年代から2000年代にかけて、クルマ好きが集まれば、決まってこんな会話が繰り広げられたものです。この2台があったからこそ、日本のスポーツカーシーンはとてつもなく面白かった。お互いを高め合い、共に進化を続けたこの関係性は、ランエボの価値を語る上で絶対に外せない要素なのです。

「エボリューション」し続けた10世代の歴史

ランエボは、その名の通り「進化(Evolution)」し続けました。1992年に登場した初代「ランサーエボリューション」から、2015年の「ランサーエボリューションX ファイナルエディション」まで、大きく分けて10の世代が存在します。

世代を重ねるごとに、エンジンはよりパワフルに、そしてシャシーや四輪駆動システムはより賢くなっていきました。

- AYC(アクティブ・ヨー・コントロール):後輪の左右のトルクを電子制御し、クルマがグイグイ曲がるようにする魔法の装置。

- ACD(アクティブ・センター・ディファレンシャル):路面状況に合わせて前後のタイヤに伝える力を自動で調整する賢い装置。

こうしたハイテク技術を惜しげもなく投入し、「誰が乗っても、速く、安全に」走れるクルマへと進化を続けていったのです。この絶え間ない進化の歴史こそが、ランエボというクルマの持つロマンそのものと言えるでしょう。

なぜランサーエボリューションは生産終了したのか?復活を阻んだ要因とは

あれほどまでに輝かしい歴史を持ち、世界中に熱狂的なファンを持つランエボが、なぜ生産終了という道を辿らなければならなかったのでしょうか。その背景には、一つの理由だけでは語れない、時代の大きな変化と、三菱自動車が抱えていた複雑な事情がありました。

表向きの理由と「選択と集中」という経営判断

2015年、1000台限定で発売された「ランサーエボリューション ファイナルエディション」。これをもって、23年続いたランエボの歴史は幕を閉じました。

当時、三菱自動車が公式に語ったのは「選択と集中」という経営戦略でした。つまり、「会社の資源を、これから伸びるであろう分野に集中させる」という決断です。

当時の自動車業界は、大きな転換期を迎えていました。

- 環境性能への要求の高まり:燃費が良く、排出ガスがクリーンなクルマが求められる時代になりました。ハイブリッドカーや電気自動車(EV)が台頭し始め、ランエボのようなハイパワーなターボエンジンは、時代の流れと逆行する存在と見なされ始めました。

- 市場のニーズの変化:世界的に、セダンよりも室内が広く実用的なSUV(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)の人気が高まっていました。自動車メーカーとしては、売れる見込みの大きいSUVの開発に力を入れたいと考えるのは、自然な流れでした。

- 開発コストの高騰:年々厳しくなる安全基準や環境規制に対応するためには、莫大な開発コストがかかります。ランエボのような高性能な独自設計のクルマを開発し続けることは、企業にとって大きな負担となっていたのです。

こうした背景から、三菱自動車は「得意なSUVと、これからの時代に必須となる電動化技術(EVやPHEV)に経営資源を集中させる」という決断を下しました。その結果、残念ながらランエボは「選択」されなかった、というのが公式な説明です。

ファンの心に影を落とした、当時の三菱自動車の状況

しかし、理由はそれだけではありませんでした。当時の三菱自動車は、決して順風満帆な経営状況とは言えませんでした。過去に発覚したリコール隠し問題などの影響もあり、ブランドイメージの回復と経営の立て直しが急務でした。

体力的に余裕のない中で、利益率が高いとは言えないスポーツカーを作り続けることは、非常に困難な状況だったのです。

さらに、ランエボの存在意義そのものであったWRC(世界ラリー選手権)からの撤退も大きな要因でした。「ラリーで勝つ」という大義名分を失ったことで、莫大なコストをかけてランエボを「エボリューション」させ続ける理由が、社内的に見出しにくくなったという側面もあったでしょう。

ファンとしては非常に寂しいことですが、企業として生き残るための、苦渋の決断だったのです。それはまるで、多くのファンに惜しまれながらも、時代の流れには逆らえずに引退していった伝説的なアスリートの姿と重なります。

「ファイナルエディション」が意味したもの

限定1000台で発売された「ファイナルエディション」は、まさにその名の通り、最後のランエボとなりました。歴代最強の480馬力(公式チューニングメニュー)を誇るエンジン、BBS製のホイール、レカロ製のシートなど、まさに集大成と呼ぶにふさわしい特別なモデルでした。

このファイナルエディションは、瞬く間に完売。それは、ファンがいかにランエボを愛し、その終焉を惜しんでいるかの証明でした。そして、この最終モデルの存在が、ランエボの中古車市場での価値を異常なまでに高騰させ、後の「復活待望論」へと繋がっていくのです。

ランサーエボリューション復活を望む声が続出!SNSとメーカーの動きに注目

生産終了から数年が経ちましたが、ランエボを懐かしみ、その復活を願う声は、小さくなるどころか、むしろ日に日に大きくなっているように感じます。その熱狂の中心地となっているのが、SNSや中古車市場です。

「#ランエボ復活」がトレンド入りするほどの熱量

X(旧Twitter)やInstagramで「#ランエボ復活」と検索してみてください。そこには、愛車の写真をアップするオーナー、過去のWRCの動画をシェアするファン、そして「もし復活したら…」という未来予想図を描くクリエイターなど、無数の「ランエボ愛」が溢れています。

- 「今の技術でランエボ作ったら、とんでもないのが出来そう!」

- 「トヨタがGRヤリスを出せたんだから、三菱にだってできるはず!」

- 「電動でもいい。とにかく、あの魂を受け継ぐクルマが欲しい」

こうしたファンの声は、単なるノスタルジー(懐古趣味)ではありません。現代のクルマが失いつつある「尖った個性」や「走りのロマン」を、ランエボという存在に求めているのです。この熱量の高さは、自動車メーカーも無視できないほどの大きな力になっています。

異常なまでの中古車価格高騰が示す「価値」

ランエボが「過去のクルマ」ではないことのもう一つの証明が、異常なまでの中古車価格の高騰です。

特に、最終モデルの「ランサーエボリューションX ファイナルエディション」や、状態の良い「エボIX MR」「エボVI トミ・マキネンエディション」などは、新車価格をはるかに上回る価格で取引されることも珍しくありません。走行距離が少なく、程度の良い個体であれば、1000万円近い値がつくことも。

これは、ランエボが単なる移動手段ではなく、「資産」としての価値を持っていることを意味します。市場原理として、これだけ高いお金を払ってでも欲しい人が大勢いる、ということです。この事実は、「もし今、三菱が新型ランエボを出せば、間違いなく売れる」という強力なメッセージをメーカーに送っていると言えるでしょう。

「ランサーエボリューション復活」への兆し?三菱自動車の前向きな発言

では、メーカーである三菱自動車は、こうしたファンの熱い声にどう応えようとしているのでしょうか。実はここ数年で、そのスタンスには少しずつ変化が見られます。

生産終了直後、株主総会などで「ランエボ復活」について質問が飛ぶと、会社側の答えは「現時点では計画していない」という、どちらかと言えば否定的なものでした。経営再建が最優先であり、スポーツカーに割く余力がない、という現実的な判断だったのでしょう。

しかし、風向きが変わり始めたのが、「RALLIART(ラリーアート)」ブランドの復活です。ラリーアートは、かつて三菱のモータースポーツ活動やカスタムパーツを手掛けていた、ファンにとってはランエボと一心同体の存在。そのラリーアートブランドを、まずはアクセサリーパーツや特別仕様車という形で復活させたのです。

これは、三菱が再び「走り」や「スポーティーなイメージ」を重視し始めた証拠と受け取ることができます。

そして、決定的な発言も飛び出しました。近年の株主総会で、経営陣から「ファンの期待は認識している」「PHEV(プラグインハイブリッド)など、三菱らしい形でなら(復活の)研究はしたい」といった、以前よりも遥かに前向きなコメントが出るようになったのです。

もちろん、これは「すぐに復活します」という約束ではありません。しかし、「完全なゼロ回答」だった数年前と比べれば、天と地ほどの差があります。ファンの声が、そして時代の変化が、三菱自動車の重い腰を少しずつ動かし始めているのは間違いありません。

復活への現実的な障壁

とはいえ、夢ばかり語っていても仕方がありません。ランエボ復活には、まだいくつかの大きなハードルが存在します。

- プラットフォームの問題:ランエボのベースとなるセダン「ランサー」は、現在生産されていません。新しいランエボを作るには、ベースとなる車体(プラットフォーム)をどうするのか、という問題があります。アライアンスを組む日産やルノーのプラットフォームを使うのか、あるいは全く新しく開発するのか。

- 莫大な開発費:新しいエンジンや電動システム、そして独自の四輪駆動システムを開発するには、数百億円規模の投資が必要です。

- 販売台数の見込み:その莫大な開発費を回収できるだけの台数を、世界中で販売できるのか?というビジネス的な判断も必要になります。

こうした課題をクリアして、初めて「ランエボ復活」のプロジェクトは本格的にスタートするでしょう。しかし、不可能だと思われていたことが現実になるのが、自動車業界の面白いところ。トヨタが利益度外視とまで言われる「GRヤリス」を世に送り出したように、三菱にも「ブランドの魂」を再び見せてくれるのではないか…そんな期待をせずにはいられません。

ランサーエボリューション復活の姿は?PHEV・EV・ガソリン別に徹底予想!

さあ、ここからはこの記事のクライマックス。もし、本当にランエボが復活するなら、一体どんな姿で私たちの前に現れるのでしょうか?ファンの夢と、三菱自動車の技術的な可能性を掛け合わせて、未来の「エボリューション」を大胆に予想してみましょう!

シナリオ1:最も現実的?「PHEV」で蘇る新世代のS-AWC

これが、現在最も可能性が高いと考えられているシナリオです。三菱は「アウトランダーPHEV」で、世界トップクラスのプラグインハイブリッド技術を持っています。

PHEVとは、ガソリンエンジンと強力なモーターを組み合わせ、家庭用コンセントなどから充電もできるクルマのこと。普段は電気だけで静かに走り、アクセルを踏み込めばエンジンとモーターが協力してパワフルな加速を生み出します。

未来のランエボがPHEVで登場するメリットは計り知れません。

- 環境性能とハイパワーの両立:現代の厳しい排ガス規制や燃費基準をクリアしながら、ランエボらしい爆発的なパワーを実現できます。

- モーターによる異次元の四輪制御:三菱がランエボで培ってきたS-AWC(スーパー・オールホイール・コントロール)の思想は、電動化と非常に相性が良いのです。前後にモーターを配置すれば、ガソリン車時代よりも遥かに緻密で、素早いトルク配分が可能になります。アクセルを踏んだ瞬間に最大トルクを発生させるモーターの特性を活かし、コーナーの入口から出口まで、まるでレールの上を走るかのような異次元のコーナリングマシンが生まれるかもしれません。

アウトランダーPHEVで培ったツインモーター4WD技術を、よりスポーツ走行に特化させて昇華させる。これこそ、三菱らしい「エボリューション」の形と言えるでしょう。「静かでクリーン、なのに誰よりも速い」。そんな新しい時代のモンスターマシンになる可能性を秘めています。

シナリオ2:究極の選択か?「BEV(完全な電気自動車)」としての復活

思い切って、エンジンを完全に捨て去る「BEV(バッテリー式電気自動車)」として復活する、というシナリオも考えられます。

電気自動車のメリットは、なんといってもその圧倒的な加速力と静粛性。そして、4つのタイヤそれぞれにモーターを配置する「インホイールモーター」のような技術を使えば、S-AWCの概念をさらに超える、究極の四輪独立制御が可能になります。

その場でクルマが回転できてしまうような、まさにSF映画の世界です。

ただし、BEVには課題もあります。スポーツ走行を続けた際のバッテリーの熱問題や、長距離を走るためのバッテリー搭載量と車重のバランス、そして「官能的なエンジンサウンド」が失われることへのファンの抵抗感などです。

しかし、「エボリューション」とは常に時代の最先端を行く存在でした。21世紀の「進化」の形として、完全なEVを選ぶという決断は、三菱の覚悟を示すものになるかもしれません。

シナリオ3:ファンの夢!奇跡の「純ガソリンエンジン」での復活

これは、多くの長年のファンが最も望んでいる形かもしれません。トヨタがGRヤリスやGRカローラで、新開発の1.6リッター3気筒ターボエンジンという「内燃機関の夢」を見せてくれたように、三菱もまた、伝説の「4G63」の魂を受け継ぐような、新しい純ガソリンターボエンジンで復活させてくれるのではないか、という期待です。

e-fuel(イーフューエル)や合成燃料といった、カーボンニュートラルな新しい燃料の技術開発も進んでいます。こうした未来の燃料を使うことを前提にすれば、純ガソリンエンジンモデルの復活も、可能性はゼロではないかもしれません。

ただ、開発コストや環境規制のハードルは極めて高く、最も実現が難しいシナリオであることも事実です。しかし、夢を見るのは自由ですよね。もし実現すれば、それは自動車史に残る「奇跡」として、世界中のファンから喝采を浴びることでしょう。

デザインはどうなる?セダンか、それとも…

パワートレインと共に気になるのが、その姿です。

- 伝統のセダンスタイル:やはりランエボは、WRCを駆け抜けたあの4ドアセダンの姿であってほしい、と願うファンは多いでしょう。三菱の最新デザインコンセプト「ダイナミックシールド」を纏った、シャープで攻撃的なセダンの姿を想像するだけでワクワクします。

- まさかのクロスオーバーSUVスタイル?:現在の市場トレンドを考えると、パフォーマンス・クロスオーバーSUVとして復活する可能性も否定はできません。ランエボの心臓と足回りを持ったSUV。それはそれで魅力的かもしれませんが、古くからのファンにとっては賛否が分かれるかもしれませんね。

個人的には、やはり伝統を受け継ぐセダンスタイルでの復活を熱望します。しかし、どんな形であれ、「エボリューション」の名にふさわしい哲学と圧倒的なパフォーマンスが宿っているのであれば、私たちはそれを受け入れ、熱狂するはずです。

結論:ランサーエボリューション復活は夢ではない!未来をつくるのは私たちの情熱

ここまで、ランサーエボリューションの栄光の歴史から、生産終了の背景、そして未来の復活シナリオまで、考えうるすべてを語ってきました。

ランエボの復活は、もはや単なる一台のクルマの新型モデル登場、という話ではありません。 それは、三菱自動車というメーカーの「魂の復活」であり、90年代から続く日本のスポーツカー文化の「継承」であり、そして何よりも、世界中のファンの「夢の実現」なのです。

今、これだけ「ランエボ復活」が現実味を帯びて語られるようになったのは、間違いなく、生産が終了してからも変わらぬ愛を送り続け、声を上げ続けてきたファン一人ひとりの想いの力です。

その日がいつになるのか、まだ誰にも分かりません。 しかし、希望の光は、数年前に比べて遥かに強く、明るく輝いています。

私たちは、その日を信じて待ちましょう。そして、SNSで、仲間との会話で、「#ランエボ復活」の想いを語り続けましょう。その一つ一つの声が、未来の「エボリューション」を創り出すエネルギーになるのですから。

あなたは、どんな「ランサーエボリューション」の復活を期待しますか?PHEVか、EVか、それとも奇跡のガソリン車か。ぜひ、あなたの熱い想いをコメントで聞かせてください!

コメント